もっと早く装着すべきだったドライブレコーダー。作業しやすい季節になったので

コムテックのHDR-75GAという機種を取り付けてみた。以下はその作業内容です。

機種選定

| これを書いているのは2019年の春。本当は交通トラブルが大きな社会問題になった昨年の夏にでも取り付ける予定だったが、諸事情にてどんどん後回しとなり、気が付けば季節は私の苦手な冬となっていた。寒い屋外で作業を行えるほど若くないので、ひたすら暖かくなるのを待っていたわけだ。 待っていたらそのうち価格も多少は下がってくるのではないかと、淡い期待もあったがそれはあまり影響なかったようだ。むしろ、ドライブレコーダーの需要は益々高まってきたようで、近くの量販店では売れ筋の機種は軒並み「入荷待ち」の札が掛かっている。ここは例によってAmazon.jp様にお世話になろう(^O^) 私が思うドライブレコーダーの条件は以下の通り。 |

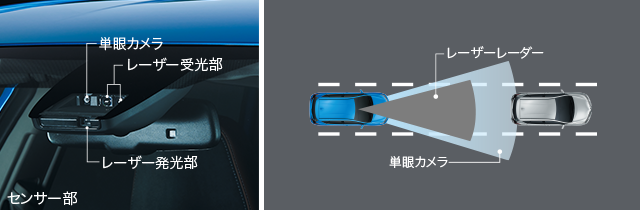

| 1.前後録画モデルは(今のところ)必要ない。 2.やはり安心の国内メーカー製。 3.視界に入りにくいようにルームミラーの影に隠れるサイズ。 4.ETCや「Toyota Safety Sense C」に影響を及ぼさないもの。 |

|

|

| 最近、どうも誤作動が多い安全装置。警報が鬱陶しいからといってカットすると万が一の時に困るし。 |

| 1.の前後カメラタイプは今の売れ筋だがまだ値段が高い。今回は前方用に購入してみて、将来もっと良い商品が出てきたら今回のをリアー用に入れ替えよう。 2.は譲れない条件だ。コストパフォーマンスだけで言えば中華製品が圧倒的優位になるものの、ドライブレコーダーという性質上、運転中は常時電源が入っている代物だ。無用なトラブルは避けたい。 3.小さければ小さいほど良いが、それもカメラの性能(解像度や画角など)を犠牲にしないことが前提。それと、出来れば運転中は気にならないように液晶画面が消えてくれると有り難い。 4.はぶっちゃけ実際に装着してみないと分からないだろう。それでもメーカーのサイトとかで「ノイズ対策済み」などと表記があれば多少の気休め(笑)とはなる。 他にHDR/WDRで白飛び等しないことや、SDカードのセルフチャック、ビューワーソフトが使えることなどは当然の機能だろう。反対に、バッテリー低下の心配がある駐車監視機能や既に車輛にある運転支援機能などは必要ない。 上記の条件を考慮して探してみた結果、安心の日本製を謳うコムテックのHDR-75GAという製品に決めた。 |

|

|

| 左がHDR-751GP、右がHDR-751G。どちらも基本的な性能は同じようだが、末尾のアルファベットが有る無しで 駐車監視機能が標準かオプションかの見分けが付く。表記どおりなら最上位機種が最高値のはずが Amazon価格では逆転しており、17,800円と19,400円となっていた。その差は1,600円。 |

|

|

|

| 今回購入したのがHDR-75GA。上の2製品との違いを深く確認しないまま購入してしまった。 同じくAmazonでお値段14,500円ナリ。同じような筐体の3モデル内で一番安い理由とは・・・。 |

|

|

|

| ドライブレコーダー本体にも16GBのメモリーが付属しているが、記録時間の関係でハイグレードな microSDカード(32GB)も同時購入した。メモリーって、まさにピンキリでどれを選べば良いのか よく分からなかったが、わざわざ「ドライブレコーダーに最適〜」と書いてあるぐらいだから 間違いはないでしょう、たぶん・・・。Transcend製Class10のTS32GUSDHC10V というカードにしてみた。同じくAmazonにて購入、2,880円だった。 |

|

参考までにカード容量と録画時間の関係は以下の通り。(4GBや8GBは実質使えないので省略)

FullHD / HD / SD のうち、どの録画サイズを選択するかによって随分と変わってくる。

| カードのサイズ | 記録時間の目安 |

| 16GB(付属) | 約170分〜約 720分 |

| 32GB | 約370分〜約1450分 |

電源の確保

|

|

| カー用品の世界で知らない人はいない「エーモン」。このエーモン製品が陳列してある棚を眺めているだけでも 結構楽しい。この電源ソケットはよく考えられていて、シガープラグが抜けないようにロック機能付きとなっている。 それに加えヒューズ側が3タイプ(平型、ミニ平型、低背型)同梱されているので別途買い足さなくても済む。 ちなみにオーリスはミニ平型のヒューズを使用。Amazonにて送料無料狙いの同時買いで927円だった。 |

|

| 手軽に取り付けするならクルマのシガーソケットに差し込めばいい。ただ、そうした場合どうしてもコードが見えてしまうのがイヤなので、ヒューズボックスから電源を取ることにした。 ドライブレコーダーに限らず何かしらの電装品を付けようとする人にとって、ここが一番難所なのだろう。カー用品店などでは軒並み5,000円以上の工賃を取られるのに、その作業を依頼する人のなんと多いことか。車イジリに興味がない人がこんなサイトを見てくれるとは思わないが、少しでもお役に立てれば幸いである。 ヒューズボックスは車種によって場所がマチマチなので、事前に調べておこう。 私のオーリスの場合は、助手席前方のグローブボックス下辺りにある。とても作業しにくいところなので、アンダーカバーだけでなくグローブボックスも一緒に外しておいたほうがいい。どちらもはめ込んでいるだけなので外すときに工具は必要ない。 |

|

|

|

|

|

| ヒューズボックスのカバーには各ヒューズの配列表が記載されているはず。イグニションスイッチが ACCの位置で通電する「CIG」(15A)から取ることにしよう。常時通電から取ってはダメ。 |

|

|

|

| 元のヒューズをラジペンとかで抜く(ヒューズを挟むものが装着されている場合はそれを使おう)。 ヒューズには極性があるので、電源取り出し用のコードが付いている側が+になるように差す。 その際に上の写真のようなテスターがあれば便利。極性を調べるだけならもっと安い製品がある。 コード付きヒューズになったせいでカバーが浮き上がるため、コードの出口を一部カットした。 |

|

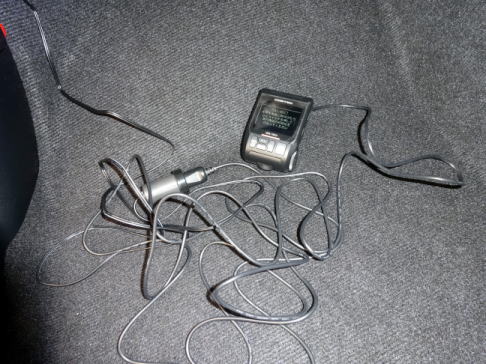

| お目当てのヒューズの場所とヒューズの極性さえ気を付ければ、あとは無理な姿勢で作業している辛さを我慢するだけだ。アースであるマイナス端子(クワ型端子)も取り付けないといけないが、場所が場所だけに至る所にボルトがあってアース取りに困ることはない。 電源の確保は以上で終わりだが、外したカバーやグローブボックスを戻す前にちゃんと電源が来ていること(当たり前だがキーオフで電源が切れることも)を確認しよう。問題なけれ余ったコードを緩く束ねて邪魔にならない箇所に一時収納しておく。 |

|

|

|

コードの引き回しと固定

| ここまで来たら取り付け作業は山場を越えた。あとは配線を引き回して本体をフロントガラスに取り付けるだけだ。頑張れオレ! ただお断りしておくがここまでの作業で腰が痛くなり、写真を撮るのをサボってさっさと作業を進めたため、画像が極端に少なくなることをご容赦頂きたい。 |

|

|

|

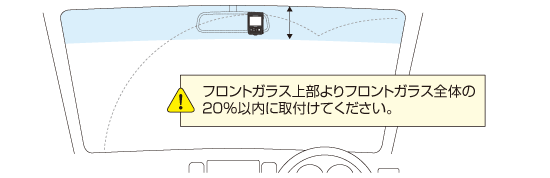

| 道路運送車両法でドライブレコーダーの取り付け範囲は決められている。オーリスの場合、フロントガラスが 全体で90センチだった。ということは、上部から18センチ以内ということになる。それに加えてワイパーの 拭き取り範囲内であることも考慮しないといけない。そうなると取り付け場所は結構限られてくる。 |

|

|

|

| しなくてもいいが、垂直ラインと上部20%以内のリミットラインにテープを貼ってみた。 標準装備のレーザーや単眼カメラのユニットがあるため取り付け場所にそれほど余裕はない。 |

|

|

|

| 取り付け場所は自ずとこの場所になってしまう。このモデルは取り付けブラケットだけをガラスに接着し 本体はそのブラケットに上からスライドさせてセットする方式なので、上側は若干スペースを空ける必要あり。 コードは内装やピラーカバーの内側に押し込む。工具がなくても出来るが、一部固いところもあるので 内装剥がし用のヘラがあったほうがやりやすい。腰が痛いせいで途中の撮影は割愛させてもらった。 |

|

|

|

| 配線の引き回しが終わったら改めて通電して異常がないことを確認する。その後初期設定を実施しよう。 本来、電源コードは動かないように留めるのだがカードの抜き差しをするために余裕を持たせている。 リヤーガラスに貼ってあるステッカーは以前に購入した物。これも送料を無料にするための同時購入品で 480円だった。その価格にしてはクオリティが高い。もちろん同製品にもステッカーは付属している。 |

|

| 取り付け後、運転席から見ると見事にルームミラーに隠れてくれた。当初から運転中に視界に入らないのが条件だったために結果オーライだ。ただ、助手席の人は視界に入るだろうけど。 写真ではディスプレイが表示しているが、車速が10キロほどになれば自動で消灯する(設定で変更可)ため、特に夜間などは眩しい思いをしなくて済むだろう。 |

|

録画してみた

| 初期設定ではなぜか録画サイズがHD(1280×720)になっているので、そこは出来ればFullHD(1920×1080)に変更しよう。他の設定はとりあえずそのままにした。本体の小っちゃいモニターでは違いが分からないので、コムテックのHPからダウンロードできるビューワソフトを使用しながらPCで映像をチェックすることにした。 |

|

| 運行管理者以外には必要ないかと思われるGセンサー情報の折れ線グラフ窓。その反面 GPS機能があるために右上にリアルタイムで地図が表示されるのが嬉しい。 |

|

| 瀬戸中央自動車道を児島ICから与島PA方面へ向かう途中のチャプター画像。 逆光だから余計かも知れないが、ガラスへの映り込みが大きい。それに黒い死角が気になる。 |

|

| 広島県から岡山県に向けての山陽道のトンネル内にて。実際はもう少し明るい。 予想はしていたが、やっぱり右側の出っ張り部が死角になるのが気掛かりだ。 |

| 2日間にわたって西瀬戸自動車道、山陽自動車道、瀬戸中央自動車道、松山自動車道など、合計7〜8回ETCゲートを通過したが、一度も読み取りエラーは起こらなかったので、ETCのアンテナには影響がないと判断していいだろう。 もう一つの懸念材料であったドライブセーフティ機能への影響だが、これは不幸にも”その時”にならないと分からない。車線逸脱警報だけは相変わらず鳴っていたのでだぶん大丈夫だろう。 私はほとんど視聴しないので関係ないが、一応地デジの映像も確認したところ、まったく問題なかったことをご報告させて頂く。 上にも書いているとおり、映像を確認するとやはり右側の黒い出っ張り部が気になる。右折時には特に死角なるので、この先どうするかが課題だ。とはいっても助手席側には他に設置場所はない。必然的に運転席側への取り付けになるだろうが、一等地には検査標章が鎮座していて簡単にはいきそうもない。これについては追々考えていこう。 |

もどる

上記の文章は2019年3月頃に書いたものです。

文中で表記している価格等は当時のものなのでご注意下さい。