�T�O�㔼�̂�������^���ɑ����Ă�����Ƌ����擾����܂ł̓��L�ł��B

���Y�^�����˂Ă��邽�ߑ�^���l�A�����ߑ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����e�͉������B

| �P���� | �Q���� | �R���� | �S���� | �T���� | �U���� | �V���� | �W���� | ���ƌ��� | |

| �Ƌ��Z���^�[�֍s�� | ����P�����t�����x�ɂ��� |

| ��P�A�Q�������@�@���߂Ă̑�ԕt���@2019�N5��10�� |

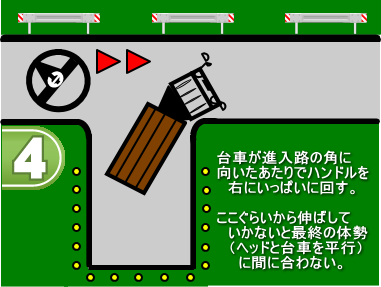

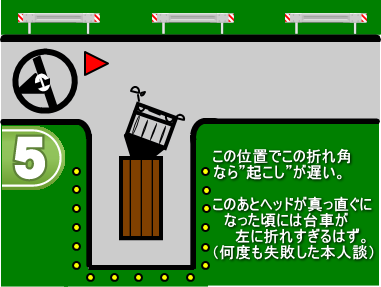

| ��^�Ƌ��̑����ɍ��i�����������炷���ɂ�����Ƌ��̋��K���n�܂����B ���K�Ԃ͂����U�̂Q�g���g���b�N�i�H�j�ɑ�Ԃ��t�������̂��B��^�g���b�N���l����������܂�ď��߂Ă̏�蕨�����A����܂ŏ���Ă�����^�g���b�N�����ׂ�Ɛ����Ə������Ⴂ���A��Ԃ̒��������Ă��S�������Ȃ�Z���B�Ȃ̂őO�Ɍ����đ���Ԃ�ɂ͈�a���͂Ȃ��B��Ԃ��قړ��֍��Ȃ��ŕt���Ă��Ă����̂ő��肹���ɃR�[�i�[���邱�Ƃ��o����B��^�Ԃɔ�ׂ���Ȃ�Ə��₷�����Ƃ��B ��������ŏ��͏���Ȃɍ����ăg���[�i�[�̖͔͑��s�����w����B �����Y�ꂽ���S���g���[�i�[�͑�^�̎��Ɠ����l���B���ꂩ��܂����傭���傭�{����낤�ȁi�j �\���O�������邮����B�����U�X�����Ă������Ȃ̂ŐV�N���͈�Ȃ��B���܂ɍ��܂ő�^�ł͓���Ȃ������������R�[�i�[�ɓ����Ă݂��肷�邯�ǁA��{�I�ɑO�Ɍ����đ����Ă��邾���ł͖ʔ��݂��Ȃ��B����Ȃɑދ��Ȃ��̂Ȃ̂��B �����̍Ō�̂ق��ł���ƒ����o�b�N�̎��Ԃ������B ������̑�햡�ƌ����Ă������낤�h�o�b�N�h�ł���B�[�I�Ɍ����ƉE�o�b�N�����o�b�N�ł̕����]�����o���邩�ǂ��������i�̕�����ڂɂȂ邪�A���̑O�ɂ܂��͒����o�b�N���}�X�^�[����K�v������B�܂肽���P�ɐ^�������o�b�N����Ƃ����A���ʂ̃N���}�Ȃ瓖����O�ɏo���邱�Ƃ�������ł͂ƂĂ�����Z�ɕϖe����B�Ȃ��Ȃ�n���h�����������t�ɂȂ邩��B ������̋��K���n�܂�܂łɃg���[���[�֘A�̓�����ς��肵�āA������x���O�m���Ƃ��ē��ɓ����Ă������肾���A���������Ńn���h�����ƂȂ�Ƃǂ����Ă����ʎԂ̊��o�ɖ߂��Ă��܂��B�ŁA�ł��ċt�ɐ�Ɛ肷���Ă����ɔ��Ε����ɑ�Ԃ������Ă��܂��̂��B�Z����Ԃ����炩�A�ƂĂ��q���ɔ�������B�܂肷����ƁA�����r���ŏC���͌����Ȃ��B��������O�i���Đ^�������ɂ��Ă���ă`�������W�ƂȂ�B �Z�����K�̊ԂɋC���t�����B�����o�b�N�̃R�c�́u�o���邾���n���h�����Ȃ��v�Ɓu���ߑ��߂ɏC���ǂĂĂ��v���Ƃ��ƁB�C���t�����Ƃ���ő�P�����ڂ��I�������B |

|

|

|

|

| �Q�����ڂ͂܂��\���̊O����E���܂̗��K����n�܂����B���̏ꏊ���璼���o�b�N�̗��K�𑱂������Ă��ꂽ�炢���̂ɂƎv�����A���̋��K�Ԃ�����̂Ő�̂͏o���Ȃ��B���Ȃ݂ɁA������Ƌ��͑��̋��K�ƈ���ĉ��Ƃ��Ȃ��B�܂�H��ɏo�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�ŏ�����Ō�܂ł��̑ދ��ȍ\���ʼn߂����H�ڂɂȂ�B��^�̘H�㋳�K���A�܂����B �R�[�X�������ɒ����o�b�N�̃]�[���ɖ߂��Ă����B�ēx����Ă݂邪�����݂́h�^������������܂����h�͂Q���ȉ����낤�B���Љ�ł���ȉ��肭���ȃg���[���[����������f�疜�ł���B �܂���̎������낤�Ǝv���Ă������A���o�b�N�ł̕����]���ɂ����|�������B�܂��^���������܂Ƃ��ɏo���Ȃ��̂�����o����͂����Ȃ��B�g���[�i�[�̎w���ǂ���n���h���𑀍삷�邾�����B���[��A����͑z���ȏ�ɋ��G�����B���̒��̑ǎ��������ɂ�����p�ɕϊ����邩������̃L���ƂȂ�C������B |

|

| ����̃{���l�b�g�^�i�R���{�C�^�j�g���b�N�B�����A��肽���Ă����̓��{�ł͏��Ȃ��B |

| ��R�A�S�������@�@�������O����@�@2019�N5��12�� |

| �������ۑ�R�[�X����n�߂�B�Ƃ����Ă��A�����_�̉E���܂Ȃǂ��܂߂đ啔�����O�i���s�Ȃ̂ŁA���ʖƋ��������Ă���l�Ȃ��J�͂��Ȃ��͂��B�O�����悤�ɑ�Ԃ͑f���ɒǑ����Ă����̂œ��֍����قƂ�NjC�ɂ��Ȃ��čςނ̂��B�����ď������Ƃ�����Ƃ���A��������⓹�ʉ߁i�⓹���i�ł͂Ȃ��j���lj��ɂȂ������炢�B ������O�i�͊y�A�ł���^�Ԃ̑��s�ƈ���ă��N���N�����Ȃ�����ދ����B��͂肯����̑傫�ȓ����ł���o�b�N���낤�B���������̎��Ԃ�����ė����B ���������o�b�N�͂����Ă��炦�Ȃ��B�����ɍ��o�b�N�ł̕����]���Ɏ��|����B�ł��ŊJ���o���ĂȂ�����o����͂����Ȃ��B �r���܂ł��������œ����Ă����̂����A��������̏C�����x���̂����߂���̂��A��Ԃ��ςȕ����������Ă��܂��B�����Ȃ�Ƃ��̐܂�Ȃ�������Ԃ���͏C���s�\�Ȃ̂ŁA�O�i���Ă�蒼���K�v������B�J�Ŏ��X����g���[���[�͂��Ƃ��ȒP�Ƀo�b�N�ŕ~�n���ɓ����čs���Ă邯�ǂȂ��B ���̌�A�����悤�ɉE�o�b�N�����K����B�����܂ł��Ȃ���������o���Ȃ��B���ɂ܂���œ������Ƃ��Ă��A��Ԃƃw�b�h�����s�ɂȂ�Ȃ��B��^�̎����ʼn��x����⊾���������u���p��[�ƃ|�[���̊Ԋu���T�O�Z���`�����v�Ƃ����ۑ�͂Ȃ��B�߂ɓ����Ă��Ă����ɂȂ�Ȃ��B�����A��Ԃƃw�b�h�s�ɂ���̂݁B�����l����Ɛ����ƃn�[�h���͒Ⴛ���Ɋ����邪�A���ꂪ�n���ɓ���̂ł���B �{���̂Q�����̋��K�ł��i���͌����Ȃ������B |

|

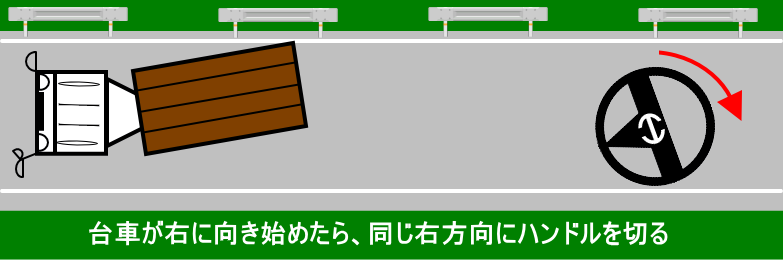

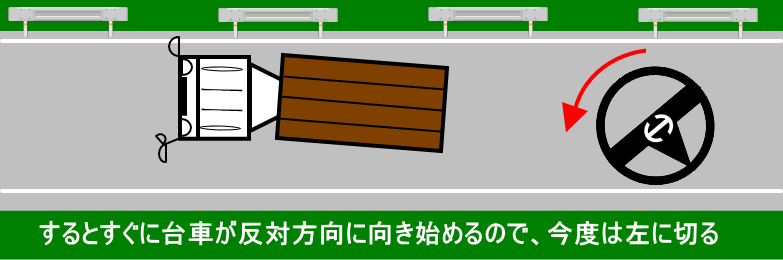

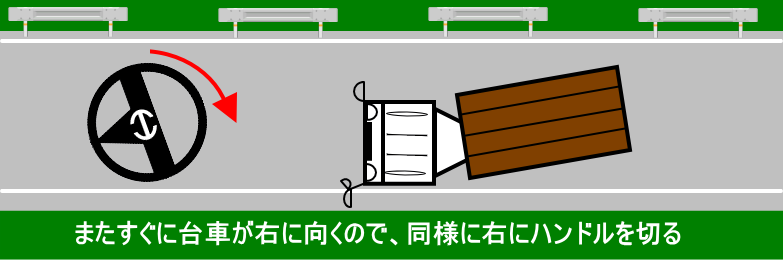

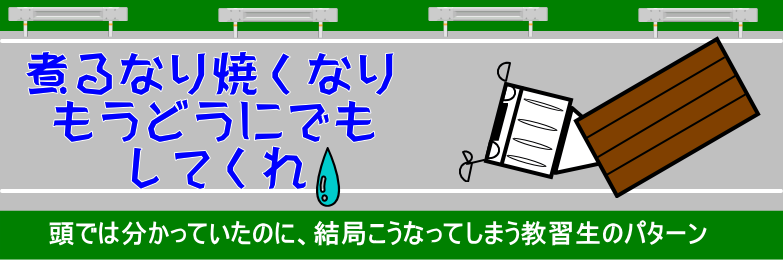

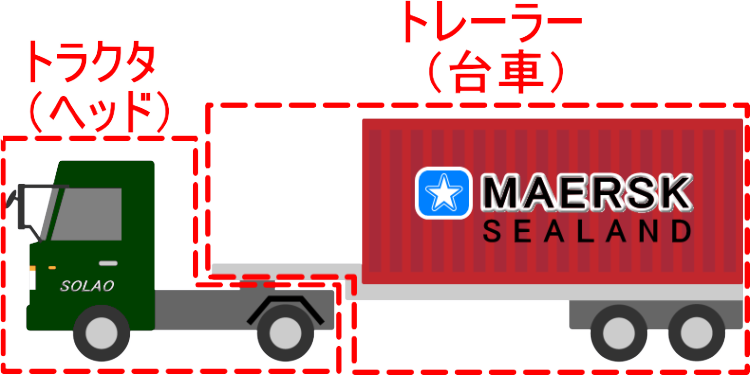

�{�҂��班�����邪�A�{�����ł́u�w�b�h�v�Ƃ��u����v�Ƃ����\�������Ă���B����͏�L�̐}�̂Ƃ���A�w�b�h�����������^�]�Ȃ̕����ŁA��Ԃ����Ɉ��������Ă��镔���̈Ӗ����B �����A�ǂ���琳���i�H�j�ɂ̓w�b�h�������u�g���N�^�v�A�ݕ������u�g���[���[�v�ƌĂԂ��������A�����ł͕���킵���̂ň�ʓI�Ȍď̂œ��ꂳ���Ă��炤�B �����ň�^�₪�E�E�E���̏�蕨�ɏ���Ă���l�̂��Ƃ��u�g���[���[����v�ƌĂԂ��A��Ԃɂ͏��Ȃ��̂Ő��m�ɂ����Ɓu�g���N�^����v�ɂȂ�̂ł́H�����Ȃ�Ɖ����_�ƊW�̐l�݂����ɂȂ����Ⴄ (^O^) �܂��A������̐��E�ł͈�ʓI�ɓ���݂̂Ȃ��u�܂��v�u�L���v�u���������v�Ȃǂ̗p�ꂪ��ь����� �܂�E�E�E���̖��̂Ƃ���w�b�h�Ƒ�Ԃ̊p�x��t���邱�ƁB������̑�햡�ł���A��i�����Ă���悤�ȏ���肪�\�Ȃ̂͂��̍\���̂������B�����A����p�x�ȏ�ɐ܂肷����ƁA���J�o�����ł��Ȃ��B �L���E�E�E�܂����w�b�h���Ԃƕ��s�ɂ��Ă����ƁA���������S�̂��L�тĂ����l��\�����p��B�S���������Ȃ�I�v�V��������������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂Ō���̂Ȃ��悤�ɁB �������ށE�E�E�����Ĕƍߍs�ׂ̈�ł͂Ȃ��i���j��Ԃɏ����ł��p�x���t���Ă���ƁA���Ƃ��w�b�h��^�������ɂ��Ă��Ă��ǂ�ǂ��Ԃ͋Ȃ����Ă����B���̎��̗l�q����Ԃ������Ă���悤�Ɍ����邩��B���̓����𗘗p���čJ�̃g���[���[��肳��B�͌����Ȓ��ԃe�N�j�b�N���I����̂����A���K�����x���ł͉�������ł������ł��P�ɑ�ԂɘM��Ă��邾���ƂȂ�B |

| ��T�������@�@�O�ɏo�����@�@2019�N5��14�� |

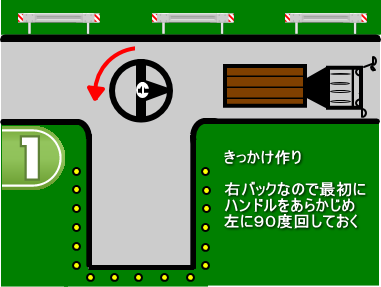

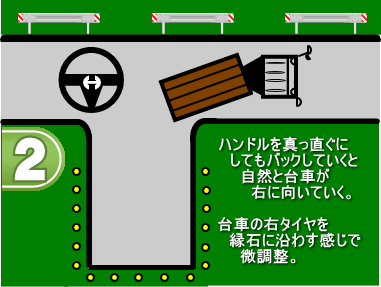

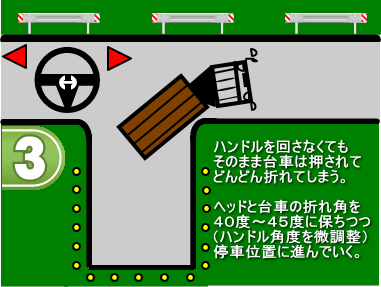

| �����ő��i�K���I���B�Ȃ̂ŁA�݂���߃R�[�X���O���O������B�ދ��ł܂������ʔ����Ȃ��B �O�ɏo���Ă���`�ƁA�܂�Ŗx�̒�����̋��т��@���ł���B����Ȃ�ŏ�������Ō�܂ŕ����]���̗��K�������ė~�������A�����������Ȃ��̂Œ��߂�B �O�̂��߂ɏ����Ă������A������ԗ��ɂ̓i���o�[�v���[�g���Ȃ��B�Ȃ̂ŁA����͖����Șb���B �R�[�X���s�̂��Ƃ͊������āA�����]���̂��Ƃ��������B�O��܂ł̂܂���������C�z�����Ȃ������A���邢�͂܂���œ����Ă����̌�^�������ɂȂ�Ȃ������O��Ɣ�ׂ��瑽���͐i���������ȁH�U�X����T�C�g�ŌJ��Ԃ�����������B�i�����������I�j�����͖��邢�����������Ă����������B�����܂ł��y�ϓI�\�z�ł���B |

![�����]�����̂P](kenin_14.png) |

![�����]�����̂Q](kenin_15.png) |

![�����]�����̂R](kenin_16.png) |

|

| ���K�ł͗��z�̇@�ɋ߂Â���悤�ɗ��K���邪����ł͇A���n�j�B �ł��B�̓_���A��蒼�� |

|

| ��U�������@�@�����̐i������H�@2019�N5��16�� |

| ���������Q�i�K�ւƓ������B�Ƃ����Ă���P�i�K�Ɠ����ŃR�[�X���O���O�����̂͑��ς�炸�A�lj��ɂȂ����Ƃ����r���ƃN�����N���B ������̋��K�n�܂��Ĉȗ��A������ƂȂ�B���̑O�̑�^�̋��K�ł͎U�X�Y�܂��Ă��ꂽ�ȁB����ȗ��A���ӎ����o���Ă��܂����B�ŁA����͂ǂ��ȂH �ǂ�����i������O�͐g�\���Ă������A��������N���A�[���Ă��܂����B�i���F��^�Œʂ����r���Ƃ͈Ⴄ���A��^�ł̓N�����N�ʉ߂͂Ȃ��j �Ȃ����q�������Ă��܂����B�悭�l����ƁA�S�������������̂̐�q�����悤�ɑ�Ԃ��Ǒ����Ă���̂ŁA��^�Ԃ̂悤�ɓ��֍����l���������肵�Ȃ��Ă����̂��B����Ȃ畁�ʎԂ�������ĂȂ��l�ł���R�Ȃ��ʉ߂ł��邾�낤�B �R�[�X���s�����Ȃ����Ƃ��m�F�ł�����A�܂��܂����R�ς݂̕����]���̗��K�ɓ���B ��������������X�̒n���ȓw�́i�H�j�̌��ʂ��������̂��A��Ԃ�����悤�ɂ͂Ȃ����B���Ƃ͑�Ԃ���������Ńw�b�h�ƕ��s�Ɏ����čs�������ۑ�Ƃ��Ďc���Ă���̂݁B���S���e�܂ł͂���������Ƃ��B�����Q�����̋��K�����邪�A���̎��ԂŎ��Ȋ�����ڎw�����B |

|

| ���ɂȂ����炱��ȂS�O�t�B�[�g���C�R���g���[���[�ɏ���̂� |

| ��V�A�W�������@�@�t�ɍl�������@�@2019�N5��16�� |

| �����̑O���ŐV�����R�[�X���ɂ���Đ����O���O�����B�ދ��Ȃ�B �㔼�ɂȂ��Ă���ƕ����]���Ɏ��|����B�Ђ����ڂ����͂����ł͂�����̂̍�����͏�B���Ă��銴����B�i���̍ۂɑ�^�̕Ȃ������ĂȂ��̂��A��Ԃ̃^�C�������Ɋ����Ƃ̎w�E����B�����A�m���Ɉӎ����ăM���M����ʉ߂���悤�Ɏ����Ă����Ă��B�Ȃ̂ŁA���������̑̐����Ē����ɋ�J����H�ڂɂȂ��Ă��܂��B���̌�̎����ŏC�����悤�B ���̌㔼�̎����͂قڕ����]���݂̂ƂȂ����B ��قǂ̎w�E���āA�ӎ����ĉ����狗��������ĉ���Ă݂�B������Ԃ̗ǂ����͓r������ł��ǂ�ǂ�܂�Ċp�x�̏C�����\�ȂƂ��낾�B�����瑽���p�x�ʼn�����Ƃ��Ă�����Ȃ���Γr���Ő葝������Δ҉�ł���̂��B�����������̌����Ȃ���^�Ԃƈ�ԈႤ�Ƃ��낾�낤�B�����A���q�ɏ���Đ肷����ƍ��܂ʼn��x�����s�����Ă����u�㔼�̗��Ē������Ԃɍ���Ȃ��v��ԂɂȂ�̂ŁA�K�v�ŏ����̃n���h������ɂƂǂ߂�̂��|�C���g�Ǝv����B ���X��B���Ă����̂�������ƁA����ĂĊy�����B�����_�ł̖��_�́A���p�̎p����������x�\���o����悤�ɂȂ������ʁA���܂łȂ�f���ɓ����Ă������Ő[���l�������Ă��܂����s���邱�Ƃ��낤�B |

| ��X�������@�@�܂��l�������@�@2019�N5��21�� |

| �����͈�R�[�X�𑖂炸�A�����]���̏ꏊ�łP�������I�����B �O���ł��F�����Ă����͂��Ȃ̂ɁA�܂��l�������Ă��܂��]�v�ȑ�������Ă��܂��B��ɂȂ��āu����ς肳�����̑���͂���Ȃ������ȁv�Ɖ��x�����Ȃ���B�����͐i���ƌ�������ނ��Ă����̂ł́H �����������P�������邪�A�����������Ƃ̌J��Ԃ��Ȃ��B�̌����݂͂Ȃ����낤�B |

| ��P�O�������@�@�������������@2019�N5��22�� |

| �������R�[�X�͑��炸�ɁA�I�n�����]���̗��K�ɔ�₵���B �ȑO�ɂ����ƕ����]���̗��K�������Ă��ꂽ��E�E�E�Ǝv�����͎̂��������A����قǑ���Ȃ��đ��v�H����Ƃ�����قǎ��̕����]���̃��x�����Ⴂ�̂��B �O��̎��s�܂��āA���_���\�Ȍ��艓���ɒu���悤�ɂ��Ă݂��B���܂ł͑�Ԃ��K�������Ă������A�S�̂̎p���̒��ő�Ԃ̓�����������悤�ɂ����킯���B����A��ԕt�����p�ɏ�������Ƃ��Ȃ������ǂ�ł��A���̂��Ƃ�炳���ς蕪����Ȃ����낤�B�����Ă���{�l���܂��悭�������ĂȂ��B ���_���̂ق��ɒu���悤�ɂ������������A�������͊i�i�ɏオ���Ă����B�����̍Ō�̂P�{�����͎��s���Ă��܂������A���܂łƔ�r������_�D�̍��ł���B����Ɩ��邢������������ł������B����͍ŏI�̋��K�ƂȂ�Q�������B |

|

|

|

|

|

|

| �����ł����ɂȂ邮�炢���s�����o������w�����]���̃|�C���g�������Ă݂��B �ڍׂ͖{���ɋL�ڂ��Ă���Ƃ��肾���A��͂��Ԃ̃R�c�́u���ɒᑬ�i���v���낤�B |

|

| ��P�P�A�P�Q�������@�Ȃ������@�@2019�N5��23�� |

| �����Ă����Ă��A�������Ō�̋��K���B ����A�P�����s���������]��������|����B�ł��A�����͉E���낤�������낤�����Ȃ������Ă����B�����������H���ȕ��͂ł� �P�D��Ԃ����ɋC�����ꂸ�ɁA�w�b�h���܂߂��S�̂̓�����c������B �Q�D���̂��߂ɂ͑�Ԃ̐�Ɏ��_���ڂ��B �R�D�����̃J�M�͐i�����̎p���ɂ���B �ɋC��t���Ď��H�ł������߂��B������ӎ����Ă�������ʁA�������P�O�O�p�[�Z���g�ɂȂ����B�ł��܂��i�i���ɒ�܂��Ă��܂����ǂˁB �Q�����̒��Ō���R�[�X�������Ȃ���A�����]�����P�O��ȏ��������낤���B����قǕs���������̂��E�\�̂悤�Ɏ��M���t�����B���肢�����炱�̗ǂ���Ԃ͌��莎���̎��܂Ŏ������Ă���I |

| ���ƌ����@�@�@�P��̃R�[�X���ā@2019�N5��26�� |

| ��P�R�[�X�F�E�o�b�N�ł̕����]������B ��Q�R�[�X�F�B�ꍶ�o�b�N�ł̕����]�����܂ށB ��R�R�[�X�F�P�R�[�X���l�A�E�o�b�N�ł̕����]������B ��ʓI�Ƀ~���[�ł����m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ����o�b�N�����A�^�]�Ȃ̉������璼���ł���E�o�b�N�̂ق������₷���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���̐������͍��o�b�N�̂ق��������B����������͋��K�����ɂ����Ẵo�b�N�ł���A������m�F���^�]�����̑����炵�������Ă��炦�Ȃ����ɂ����āA�Ƃ����A���������t���B �܂肱����̋��K���ł́A�J�ł悭���鑋�������o���Č���m�F�Ȃ�Ăł��Ȃ��̂ł���B�܂��A�O�����������܂ܗ����̃T�C�h�~���[�Ő܂������邱�Ƃ��s�ƂȂ��Ă���B������Q����������Ǝ�Ɍ��\�ȃ_���[�W���c��̂����A�s���������Ă��n�܂�Ȃ��̂Ŏw���ǂ���g�̂�P���Ē��ڌ�������B ������������O��ɂ����āA��킭�u��Q�R�[�X�v�ɂȂ邱�Ƃ����҂������A�������\���ꂽ�R�[�X�́u��R�R�[�X�v�������B �ł��A��^�Ԃ̌���ƈ���Ă��̂�����͂ǂ̃R�[�X�ɂȂ��Ă����v�B��Ƃ܂ł͌���Ȃ������M�͂���B�����A�����]���������Ắi�j �K��̃R�[�X���s�͖��Ȃ��̂ŏȗ����ĕ����]���̂��Ƃ݂̂��L�ڂ���� �O��v���t�����R�̕K���@�ɉ����āA�����͈�i�ƒ��ɒᑬ�ŗՂB���i�̃X�s�[�h�̔{���炢���Ԃ��|���āB�����猩�Ă�����^�C��������Ă���̂��ǂ��������������炢���낤�B��^�Ԃ̎��ɂ́h�n�G���Ƃ܂肻���Ȓx���h�Ő����������A����́h�n�G���Q�Ă��܂������Ȓx���h�Ń`�������W�����̂��B�ł����v�A������x���Ă����_����邱�Ƃ͂Ȃ�����B ���̕����]�������s���錴���̈�ɁA�i�����x�������������Ƃ������Ƃ������Ă����T�C�g���������B������������������A�����Ă������ƁE�E�E���ʁA�����ɐ��������̂��B�������N���A�[����Ό�͖��Ȃ��B�r����ʂ��Ĕ����_�ɋA���Ă���B�����ăG���W���I�t�A�~���O�Ɍ���m�F���ĂƁA�����o�b�`���ł����B �Ō�Ɍ����������u�����Ďw�E����Ȃ�i�����ɂ��������[�Ɋ�����ق����ǂ������Ȃ��炢�ł��B���͓��ɂ���܂���B�v ���̌��t�����u�Ԃɍ��i���m�M�����B�����Ă��̂Ƃ���A�߂ł������i���邱�Ƃ��ł����B ����A���������ȁB�����ƁA���̂܂܂ł͉^�]�ł��Ȃ��B�Ƌ��Z���^�[�ɍs���Ď葱�����Ȃ��ƁI |

|

| ��^�̋��K���炨����݁A�P��̍��i�j���`�I |

| �Ƌ��Z���^�[���@�@2019�N5��27�� |

| ����̑��ƌ���͓��j���������̂ŁA�����̌��j���ɂ��������Ƌ��Z���^�[�ɖK�ꂽ�B�ƖƐ\���i�w�ȁ����Z�̖Ə��Ώێҁj�͌ߌォ��̎�t�݂̂ƂȂ��Ă���B �������t���ԓ��ɊԂɍ���Ȃ��ƁA����܂����̉����܂ŗ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŗ]�T�������ĂR�O���ȏ���O�ɓ����������A����ł����ɂ��������̐\���҂�����ł����B���ꂾ���s�����Ȃ��Ă���̂Ɏ�t��������������āA���������Ȃ����H�ǂ����̐l�C�A�g���N�V���������ȁB �\�����ނ͂���Ȃ����K�����p�ӂ��Ă���Ă����̂ŁA������o�������ŗǂ������B�����Ă����ł���̐[���͌������҂��Ă���B �g�\���Č������ɕ��Ԃ��A���ɂ������肵�������ŏ��������B�܂����ꂾ���̐l����Z���ԂɎJ���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA����قǂ����������Ă�����������Ă��܂����낤�B����Ɉ�l�ł��W�����Ԃɒx���ƑS�̂̊J�n���Ԃ��x��Ă��܂��̂ŁA����������ƂȂ�Ƃ��Ă����ԓ��ɒʉ߂����悤�Ƃ��Ă���悤�ɂ�������B ���Ƃ͋����ɏW�߂��āA�K�v�ȏ��ނɋL��������A���������ꂽ��A�ʐ^���B��ꂽ��ƁA��A�̗���ɐg��C����B�����͓���Ȃ����A����͖����̂��F�肵�āi�H�j���S����ւ̓�����ς܂����B�Q�C�T�O�O�~�Ƃ������z���̂͂������Ȃ����A�T�N���ŔN�Ԃ�����T�O�O�~�ƍl������@�O�ȋ��z�ł��Ȃ����낤�B ���Ȃ݂Ɏ������Ă���͈͂ł͓���Ă���l�͂P�O�l�ɂP�l���邩���Ȃ������炢�̊����������B�܂�������Ƃ��Ă����炦����̂́A�����炭���̐���g��Ȃ��ł��낤�Ƌ��P�[�X���炢�����炻����[���ł���B�����A����͌�ʈ��S�����Ɂu��t�����v�Ƃ����Ӗ��������炵�Ė��ʂ��Ƃ͎v���ĂȂ��B �o���オ�����Ƌ����m�F����B������Z���ɊԈႢ���Ȃ����ŏI�`�F�b�N����悤�Ɍ���ꂽ���A�����܂߂݂�Ȃ�������Ȃ��������Ă�ł���B�����A�L���������ߘa�\�L�ɂȂ��Ă������B�����\�L����Ȃ������̖Ƌ������߂Č����B�A�����炳�������݂�ȂɌ����т炩�����i�j |

|

| �Q�l �F ����P�����t�����x�ɂ��� |

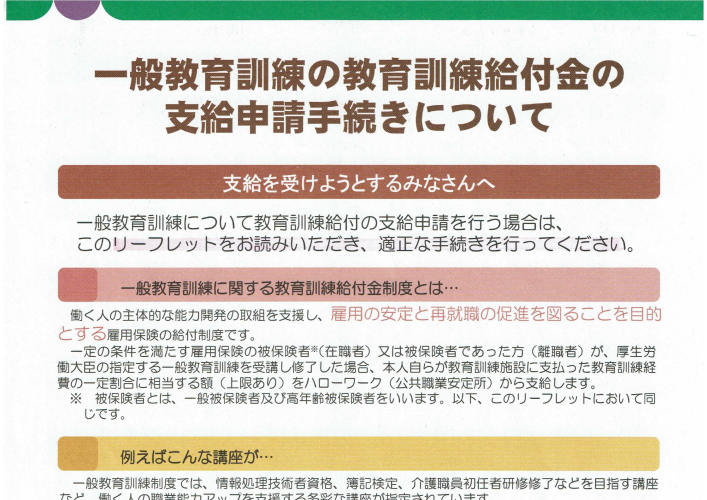

| �O��̑�^�Ƌ��擾�̍ۂɖ��O���o�Ă��������x�����A����ɂ��ĊȒP�ɐ������Ă��������B ���̐��x�͂������茾���Ɓu�K�v�Ȏ��i�擾�Ɋ|��������p�̈ꕔ���߂��Ă���v�Ƃ������̂��B�ڍׂ̓n���[���[�N�̃T�C�g�������ŕK���m�F���Ă��炤�Ƃ��āA���������ڂ��������� ���̏����@�F�@���ٗp�ی��ɉ������Ă���A�������͉ߋ��ɉ������Ă����l�B�i�O�̐��x�𗘗p���Ă���R�N�ȓ��͗��p�ł��Ȃ��j �Ƌ��A���i�̎���@�F�@�^�]�Ƌ��̑��ɂ́A�s�����m�Ƃ���앟���m�Ƃ���n��������ȂǗl�X�Ȃ��̂��ΏۂƂȂ�B��������̊w�Z�⋳��{�݂����̓K�p�����邩�ǂ������O�ɒ��ׂ邱�Ƃ��\�B ���̋��z�@�F�@���K���̏ꍇ�Ō����Ȃ���w���Ƌ��K������킹�Ďx���������z�̖�Q�O���i�������ő�P�O���~�ȓ��j�B����͑�^���Ƃ�����Ƌ����ɐ\������ł��邪�A���t�Ώۂ͂ǂ��炩��ɂȂ�B���R���z�ȕ��̑�^���Ő\���������������B |

|

| �����ʂ������K���̏ꍇ�E�E�E ���Ɨ��F386�C100�~�{�\�����F6�C150�~�i��^���{������̓������K�������K�p�z�j ��^��킾���Ȃ�@289�C440�~�{�\�����F4�C400�~�{���{��F1�C080�~�i������������擾�Ƌ������^8������Œ��Ԃ̋��K�̏ꍇ�j ����A���̃P�[�X�ł͋��t���̑ΏۂƂȂ���z���Q�V���~���ƂȂ�̂ŋ��t���́@54,400�~�قǂ������B���̋��z�����������Ȃ����͈ӌ����������Ƃ��낾�낤���A�����̎�Ԃł��ꂾ���̂������߂��Ă���Ȃ犈�p���Ȃ���͖����Ǝv���B ���̐��x�𗘗p����ۂ̗���Ƃ��ċ��K���ɒʂ��P�[�X���ɂ��Đ�������� �P�D���ꂼ��̃z�[���y�[�W��Łh����P�����t���x�����p�\�h�Ƃ��̕\�L������ΊԈႢ�Ȃ��B���̋��K���͑��v���낤�B �Q�D�n���[���[�N�ɂ��̐��x�𗘗p���邽�߂̐\��������B���K���n�܂�����A�������͏I������ォ��ł͎t���Ă���Ȃ��̂Œ��ӂ��B �R�D�������Ώێ҂ł��邱�Ƃ��ؖ����鏑�ށi���j�s���Ă��炤�B �S�D����������ċ��K���ɓ�������B��������ۂɂ������x�𗘗p���邱�Ƃ�\�����Ă����B�܂��͑S�z�����Ŏx�����B �T�D����ے������ׂďI��������A�K�v���ށi�I���ؖ�����x�����ؖ����Ȃǂ͋��K������n�����j�������čēx�n���[���[�N�ɍs���B��������ƌ�P�����ȓ��ɐ\�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����܂肪����B �U�D�K�v���ނ������Ă���Ύ�t�͂����I���B���̌��T�ԂقǂŎw������ɐU�荞�܂��B |