50代半ばのおっさんが無謀にも大型一種免許を取得するまでの日記(前編)です。

備忘録を兼ねているため文字過多になっていることをご容赦下さい。

| 眼鏡を買う | 教習所へ入所する | 適性検査を受ける | 1日目 | 2日目 | |

| 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 仮免検定 | |

| 眼鏡を買う 2019年3月27日 |

| いきなり本題から逸れてしまうが、自動車学校へ入所する前にまずは眼鏡を購入することにした。 以前から免許の条件で眼鏡等が入っているので、もちろん眼鏡は持っている。ただこの眼鏡、随分と昔に作った物なので現在の視力に必ずしも合っているとは言い難い。視力検査に対して、というより今後の運転時にも安全のために新調しておこう。 入所時には通常の視力検査と、初めて聞く「深視力検査」というのがあるらしい。視力検査は信号の色を識別した後、お馴染みの”C”が向きを変えて出てくるやつ。これは全員もれなく受ける必要がある。一方、深視力はこれから私がチャレンジする大型免許に必要な検査だ。聞き慣れない試験なのでどんなことをするのか知らない人も多いのではないだろうか。実際、私も知らなかった。 ざっくり言うと「遠近感の判定を行う」とのこと。まあ通常の視力検査が通れば大抵の人は問題なくパスできると書いていたので、それほど気にもしなかった。ただ、試験当日あれほど四苦八苦させられるとはこのとき夢にも思っていなかったのである。 眼鏡屋さんに行ったのは入所前日。(準備遅っ!)  結構な時間を掛けて視力測定をして、数あるフレームから気に入ったものをチョイスして完了。測定課程で「深視力検査というのを受けるんですけど、一体どんな検査なんですか?」とリサーチするも店員さんも具体的な試験内容は知らないらしい。無理もないか。実際に出来上がるのは小一時間ほど掛かるらしいのでいったん退店する。 結構な時間を掛けて視力測定をして、数あるフレームから気に入ったものをチョイスして完了。測定課程で「深視力検査というのを受けるんですけど、一体どんな検査なんですか?」とリサーチするも店員さんも具体的な試験内容は知らないらしい。無理もないか。実際に出来上がるのは小一時間ほど掛かるらしいのでいったん退店する。午後になってから眼鏡を受け取りに行った。さすが今どきの眼鏡、軽くて圧迫感もない。まずはこの新品眼鏡に慣れる必要があるのでさっそくこちらの掛けて運転を始めた。最初は快適だった、良く見えるし・・・が、ものの5分ほど経った頃からだんだんと気分が悪くなってきた。 えっ、もしかして度が合ってないのか?あんなに時間を掛けて測定したのに?いやいや、これは私の単なる拒否反応だろう。目を馴染ませるために敢えて掛け続けることにした。 最悪どうしても合わないようであれば無料で作り直してくれる保証付きなので、しばらく使い続けてみよう。でも結局この日は一日中気分が悪いままだった。 |

| 教習所に入所する 2019年3月28日 |

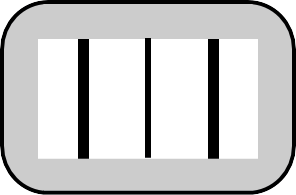

| 事前にネットで入所申請をしていたので、受付はスムーズに進んだ。写真も大型一種用4枚とけん引用3枚の計7枚も用意したが、ネットで申し込みした人は教習所での写真撮影が無料になることをその時初めて知った。無駄な出費をしてしまった。 現有の免許証の確認や申請書類(一般教育訓練給付金制度)を利用するならハローワークが発行した回答書も一緒に。同制度については後述する)の提出が終わると、いよいよ先述の視力検査が待っている。 まずは通常の視力検査を受ける。試しに裸眼でトライさせてもらったがいきなり撃沈(笑)で素直に眼鏡を装着した。よく見える!結果はノープロブレムでパス。 次が冒頭から再三出てくる深視力検査だ。 テストを受ける前に丁寧な説明を受ける。3本の黒い棒が立っていて、両端は動かないが中央の棒だけ前後にスライドする。両端の棒と同じ位置になったと判断した時点でボタンを押すという、とても簡単な内容だ。だが、これが一筋縄ではいかなかった。 試験前に数回試しに動かしてくれる。「これが一番手前です・・・今が並んだ位置です・・・そしてこれが一番奥ですね。」愛想の良い綺麗なお嬢さんが初めてこのテストを受けるオジサンに優しく説明してくれるのだが、マズイ!違いがまったく分からない。 「最初は練習ということで間違ってもいいですからちょっとやってみましょう」という言葉に癒やされてチャレンジしてみる。お嬢さん、アナタは優しいのぅ。うちの娘も職場でこういう接客が出来ているんだろうか、などと余計なことを考えつつ何度かやってみるが、動いていることさえほとんど分からないのだから合うわけがない!検査回数自体には制限がないので何度トライしても大丈夫なのだが、この調子ならあと100回やったとしても合格する自信がない。さっきまでの楽勝ムードがいっぺんに吹き飛んだ瞬間だった。 |

| 本来の見え方↓ | 私の見え方↓ | |

| 3本が平行の時 | 平行になった時 | |

|

|

|

| 手前に移動して太くなった時 | 手前になった時 | |

|

|

|

| 奥に移動して細くなった時 | 奥になった時 | |

|

|

|

| のはずが・・・ | 全部一緒やん! |

| そうは言ってもこれに合格しないと入所すら出来ない。焦りから変な汗が身体から噴き出すのを感じつつも回数を重ねていくうちに、何となくコツというか並んだであろう的雰囲気を感じるようになってきた。決して”見えた”訳ではないのが情けないところである。 完全マスターには程遠いけど、お嬢さんもこればっかりに付き合っているわけにはいかない。そこそこの正解率で男性の検査官様(教官ね)とチェンジ。さっきまでの優しい声とは打って変わってオッサン同士のやり取りとなった。 オッサン同士の会話にさしたる面白さもないので後は省略するが、かなりの回数を重ねて結果どうにかパスすることが出来た。後で先ほどの優しいお嬢さんに「こんなに手間取る人も珍しいんじゃないの?」と聞いたら、ホントかどうかは分からないが中には一時間近く粘る人もいるらしい。 ちなみにこの検査、仮免の時にも受ける必要があるとのこと。検査の機械が空いていれば自由に使っていいので、練習しておくように言われてしまった。練習してどうかなるものなのか? |

| 適性検査を受ける 2019年3月29日 |

| 翌日、適性検査を受ける。どうせなら入所手続きと同じ日にやってくれたらと思うが毎日は実施してないとのことなので仕方ない。 時期的に大勢の若者が卒業した後なので、今からこの検査を受ける人数も少なく私を含めて6名だけだった。 その中で今回大型一種は私だけで、当然最年長者である。 検査の中身については皆さんも一度は受けたことがあるだろうから詳細は省略するが、図形認識テストみたいな問題には苦労した。もっとも、学科試験などと違って何点以上でないと合格できないという趣旨のものではなく、主な目的は自分の性格や思考が運転にどのような影響を及ぼすのかを運転者本人が再認識して、日々の安全運転に役立てるための検査だ。 でも良い点を取りたかったので頑張った(笑)結果は後日教えてくれるとのこと。 検査が終わったらやっと担当のトレーナーと顔合わせが出来る。さながら城主にお目通りする仕官志望の貧乏浪人が如し、たやすくはないのである。 ここで初回の教習予定を決める。私の大型は空きがないのか、次回は既に新元号が発表されたずっと後、4月の第一週となった。珍しくやる気になって盛り上がったこの気分を抑えつつ待つことに。その間にあきれるほど多く設定されているコースを少しでも覚えておこう。 |

|

| 第1時限目 小山のような大きさ 2019年4月3日 |

| いよいよ実車にご対面。離れた所から見ていたとは違って、近くに寄ると改めてその大きさにビビる。こんなのホントに動かせるのか? 最初は助手席に座る。シートポジションの合わせ方や、運転席への乗り降りする際の注意点、普通車と違って基本的に2速発進することなどを説明してもらい、さっそく走り出す。トレーナーの模範走行を横で見ているだけなら随分と簡単そうだった。もちろん、普段ではあり得ない高さからの視点には戸惑いもあったが、それも少し経てば慣れてきた。コースを2〜3周して安全確認の徹底や他車への配慮を忘れないことを念押しされて運転をチェンジする。 生まれて初めての大型車!それにかれこれ10年以上乗ってないマニュアルミッション。エンストしないといいけど(笑) それにしても運転席への乗り込みが大変だ。3段ステップを踏み外さないように気を付けてよじ登る。シートポジションを合わせてエンジンスタート。教えられたとおり2速でゆっくりとスタートする。エンストをしなくて良かった。(あとで知ったがディーゼルエンジンの強大なトルクのおかげで滅多にエンストしない) 順調に走り出す。シフトチェンジも多少引っ掛かるけど大丈夫。あれ?俺イケるかも・・・そんな甘い考えは次のコーナー手前ですぐに吹き飛んだ。 |

|

ブレーキが効かない!いや、正確に言うとブレーキペダルを踏んでいるのに空走感があるので恐怖心からかグッと踏むと、今度は強烈な制動力が働いて大きな車体が前のめりになる。いわゆる初心者がよくやる”カックンブレーキ”だ。 私の忌み嫌う所行を、この大型車でやってしまうとは。ある意味、遠くからでも一目瞭然だからエンストよりも恥ずかしい。それもこの一回や二回だけではない。この時限が終わるまでずっとそれは直らなかったのである。超〜ヘタクソじゃん。 私としては一度どこかに停まってブレーキの練習をさせて欲しかったが、そんなことはお構いなしにトレーナーから矢継ぎ早に指示が出る。 「指示器出して」「車線の右側を走行して」「後輪が乗り上げてる」「対向車を見て」「ギヤーチェンジして速度を上げる」「センターラインからはみ出ない」「縁石!」・・・もう頭の中はパニックである。これがもし路上なら間違いなく事故のオンパレードであろう。 なんという無様な・・・今まで35年ほど乗ってきたクルマの運転って何だったんだ。まがりなりにも平均的なドライバーの2倍、いや3倍は時間も距離も重ねてきたつもりなのに。落ち込む私を見かねてか、一度スタート地点へと戻って運転を交代する。 その後、改めて内輪差や振り出し(車体後端のはみ出し)や架装した際の高さなどを説明してくれるが、正直この時の記憶はほとんど残っていない。この独特なブレーキにやられたせいで、その後はもうメロメロ。何度も左後輪を乗り上げ続けながら、記念すべき第一限目が終了したのであった。 「すいませんでした、どうしてもブレーキに慣れなくて」教習終わりにトレーナーに謝ると「いや、最初はみんなそんなもんですよ」と慰めてくれたが、私は知っている、みんながそうではないことを。普段から中型車クラスを運転していたらこんな運転にはなるまい。 背中にぐっしょりと汗をかいていることを、このとき初めて気が付きながら次回の教習を予約する。次回は明後日。ボクシングの試合に例えるなら今日はゴングが鳴って10秒ほどでボッコボコにされた感じだろう。ドクターストップものである。次回は1ラウンド最後まで戦えるのだろうか。 |

| 第2、3時限目 リベンジなるか 2019年4月5日 |

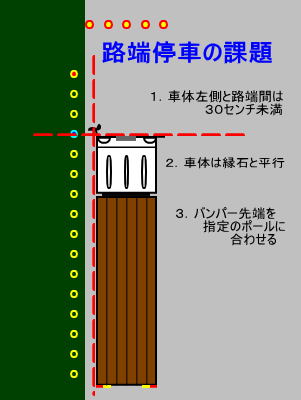

| ヘコんだ初日はあれこれ考えるのをやめて翌日の休息日、つまり昨日一日を掛けて対策を考えることにした。そこで導き出されたこととは 1.普通車の感覚は捨てる。 2.ベテランドライバーだというプライドも捨てる。 3.この程度で落ち込んでいたらこれから先はないことを再認識する。 4.大金を払っているのだから楽しもう! 恐ろしくざっくりした対策である。一日考えた結果がこんなものとは(悲) でも人間って不思議なもので、何となく明るい希望が見えてきたような気がした。もちろん根拠はない。この日は朝一からの乗車となった。 いざ乗り込もうとした段階になってちょっとした行き違いがあったようで、急遽車輛が変更となった。一昨日に乗った車輛は他の教習生が乗ることになり、私は比較的新車の車輛になった。トレーナー曰く「こっちのほうがブレーキは普通車寄りだから」やったー!(心の中でガッツポーズをする) 乗ってみるとたしかに初日に乗った車輛とはかなり違う。あんなに異次元の乗り物に思えた大型車がウソのように扱いやすい。これなら大丈夫。気持ちに余裕が出てくると周りの車輛や先の状況がよく分かる。だからパニックにもならず、先手先手で考えることが出来た。 まずやったのは路端停車。左のポールの列に沿って平行に、かつ、バンパー先端が指定のポールに合わせ、かつ、路端から30センチ未満に寄せて停車する。ここでトレーナーから合格をもらうと発進。この発進もリヤーのオーバーハングで車体後部をポールに当てないようハンドル操作を細かくチェックされる。ポイントは発進前にハンドルを一回転回しておくが、その後も急に切り増しせずにゆっくり操作すること。 初回こそ車体が微妙に斜めになっていることでやり直しとなったが、件のブレーキ問題が解消されたせいでその後はずっと合格となった。赤信号の交差点での停車も「お、優しいブレーキ操作やね」と褒められる。もちろん教習生をやる気にさせる”おべんちゃら”であることは分かっているが、人間褒められて悪い気はしない。初日が酷すぎたこともあるがクルマが替わるとこんなに違うものか。 ただ、まだ右カーブでは左のミラーが当たりそうな感覚があって路肩いっぱいに寄ることが出来ない。これからの課題だ。 二時限目も引き続き教習となった。大型の教習生が増えているので、空いているときに乗っておかないと日数が伸びてしまうらしい。 担当のトレーナーに代わって違う方が同乗となった。トレーナーによって随分とタイプが違うものだ。細かいことは言わないタイプ。どちらかというと黙って見守る方針なのか。人の違いはさておき、この時限で使用する車輛がまた初日のあの車輛になってしまった。嫌な予感がする。 |

|

|

|

| まずはいつものとおり模範走行を助手席で見学する。苦手な坂道発進だ。 ご存じのように現代のクルマには坂道でも後ろに下がらないように「ブレーキホールド機能」が装着されている。だからサイドブレーキを引いておき、ギヤーを入れて、エンジン回転数をちょっと上げて、半クラッチ状態でサイドブレーキを解除する・・・なんて一連の儀式はもはや絶滅したものだと思っていた。そもそもマニュアルミッション車が稀少価値なんだから。 普通車のサイドブレーキ操作とはちょっと違うせいで、何度も後ろに下がってしまった。一難去ってまた一難か?トラックの図太い低速トルクに助けられてエンストこそしなかったが合格基準ではないだろう。 続いて狭っ苦しいS字にトライ。 まだ後方の車輛感覚が掴めてない私にとってこれは至難の業だ。どうもハンドルを切る、また逆に戻すタイミングが遅いらしい。何度かやってみるも縁石に当たってしまう。そのうちに時間切れとなった。こちらも坂道発進同様、合格できるレベルではない。 ちなみに例のブレーキだが、まだカックンが時々顔を出すものの初日ほど酷いことはなくなった。慣れなのか、今日はたまたま相性が良かっただけなのか。 教習が終わり降車してから初めて気が付いたのだが、情けないことにクラッチ操作で左足が筋肉痛になっている。普段、どんだけ使ってないの!次回は週が明けて火曜日、今日と同じく二時限を受ける予定だ。 |

|

|

| 私が通った教習所。前の道路は交通量が多いものの大型車が優しく譲ってくれる。感謝! |

| 第4、5時限目 |

| 今日も前回同様、前半の時限は担当トレーナーで後半は代わりの方が受け持つことになった。担当の○○さん、忙しそう。 まずはいつものとおり模範走行なので助手席へ。隘路(あいろ)という聞き慣れないものにチェレンジする。簡単に言うと前進駐車だ。何を隠そう私は自家用車でも前進で駐車するのが苦手なタイプだ。理由は定かではないが普段からバックで停め慣れているせいだろうか。  教習所では直角に折って指定範囲に停める、ただそれだけなのだが想像していたよりずっと難しい。途中、停止してはいけないし前方のラインを越えてもいけない。ただし、枠の中での切り返しは可能となっている。進入角度はさすがに感覚で掴めてきたから大丈夫なのだが、姿勢を真っ直ぐにするための”戻し”のタイミングが分からない。 「片側のミラーだけを注視しているとはみ出すよ。」とのアドバイス通り、何度もラインを踏んでしまう。まあ2〜3回切り返しさえすれば結果的には停められるけれど、できるだけ一度で枠内に納めるようにとその後も練習を重ねた。 そして次は前回苦労したS字の復習。でもなぜか今日は上手くいった。縁石への乗り上げもなく脱出することができたのだ。その後数回通ったが不思議と順調だった。その日によって調子が良かったり悪かったりするのは不安材料の一つだが、まずは素直に喜ぼう。 二時限目も今まで習ったことの復習から。S字、路端停車、踏切、坂道発進、なんかどれも順調だった。(あくまでも私の中での基準) でも、隘路は右回りも左回りも相変わらず苦手だ。前進駐車でこの有様ではこの後出てくるであろうバックでの駐車や方向転換のことを考えると一層落ち込む。いやいや「教習自体を楽しもう!」と決めたではないか。それに自分基準とは言え確実に上達している(ような気がする)のだから(笑) 目指せ路上教習!忘れるな安全確認! |

| 第6時限目 試験対策 2019年4月11日 |

| もう第一段階の”みきわめ”まで時間がない。なので、いきなりみきわめコースの予習となった。 この段階になると、もう新しい課題は追加されないので、今まで習ったことの総仕上げといったところか。 コースに出る前にトレーナーから走行コースを覚えているかと尋ねられた。実をいうと昨日、小一時間ほど掛けて真面目にコースを覚えたので「はい、覚えてきました。」と誇らしげに申告したものの、走り始めてはや二周目で間違ってしまう記憶力のなさ。自分でもあきれる(恥!)  コースを覚える際に実際に走っているつもりになって、日常走行では絶対言わないであろう「左右良し、後方良し、振り出し良し」をしつこいぐらいに練習したおかげで、一昨日みたいな安全確認不履行のダメ出しは少なくなった。それでもトレーナー曰く、時々抜けているらしい。 今日も大きな失敗はなかった。それはそれで良いことなのだが、やはり隘路での戻しのタイミングが掴み切れていない。今日は検定ではないので横でトレーナーがアドバイスしてくれるが、本番ではそんなことを期待してはいけない。他は大体うまくいっているのでここが現時点で私のウィークポイントだろう。 明日は実車ではなくシミュレーションらしい。あのアーケードゲームみたいなやつか? |

| 第7時限目 けっこうリアル 2019年4月12日 |

| 前日に言われていたとおり、今日は義務づけされているらしいシミュレーション体験だ。 普通車版は画面が正面だけのタイプ(ホントにゲームセンターのアレと一緒)だが、大型車版はなんと3画面タイプの豪華バージョン(?)となっている。もしゲームセンターに設置したならば最低でも1回500円は取られそうな感じだ。 ステアリングやペダルの作りも陳腐ではなく、実車とほぼ変わらないクオリティになっている。ただ、映像は今どきの3Dから比べると合成感があるのは否めない。それにシステムが立ち上がる時に出てくるOSがWindows XP だったのを見て苦笑い。ネットには繋がないから大丈夫なのだろうけど、もうそろそろWindows 10 への移行を考えた方が良さそうだ。 体験できるメニューは豊富にあるようだが、時間の関係で実車ではできない急制動に関するメニューをこなす。急制動なので自ずと操作はほぼブレーキのみだ。ステアリングも操作できるがコースが直線路オンリーなので、逆ハンを当てることもなく不完全燃焼状態で終了した。もうちょっとやりたかったな。 余談だが、昨今動画投稿サイトで時々見かける「ユーロトラックシミュレーター2」は恐ろしくリアルだ。近い将来、こんな体験型ゲームだけで運転技術をマスターできる日が来るかも知れない。 来週はいよいよ”みきわめ”そして仮免検定試験が待っている。前半の大きな山場となるだろう。 |

| 第8時限目 ダメよ〜ダメダメ 2019年4月16日 |

今日はまったくダメダメ! 今日はまったくダメダメ!明日の仮免検定試験に向けての最終チェック・・・のはずがダメ出しの連続。この段階になっても縁石に乗り上げるわ一時停止は完全に停止しないわで、本番の検定なら即刻中止される不甲斐なさだった。 そして何より大きな欠点が「左後方良し」などと言う前にウインカーレバーを操作してしまうことだ。これをやってしまうと安全確認不履行で、1回あたり10点(?)減点されるらしい。 しつこいぐらいに右左折があるので検定途中で持ち点がスッカラカンになること必至だ。もっとも、実際には60点以下となった時点で検定中止となるので、持ち点をすべて使えるわけではない。 自分でも不思議なぐらい今日は「全然ダメ!」だった。先週実車に乗ってから時間が経ちすぎたせいなのか?掴みかけていた車輛感覚も元の木阿弥となっていた。トレーナーから発せられた「もう明日検定の予約は入れているけど・・・。」という言葉の続きは容易に想像が付いた。 (アナタ、前日にこんなんで大丈夫か?落ちたら余計に2万円掛かるの知ってる?) そう、大型教習は何でも料金が高いのだ。一度不合格になると否応なしに2万円近い出費を強いられる。 |

| 仮免試験 魔の第2コース 2019年4月17日 |

| 昨日はあまりの不出来にどんよりムードのまま、それでも3つある検定コースを必死になって覚えた。いや、正確に言うと覚えようと努力はした。 この年齢になると記憶する能力が格段に衰えてくるようだ。紙の上でコースをなぞるときには覚えていても、頭の中でシミュレーションすると第1コースの途中で第3コースになっていたり(第1コースと第3コースはよく似ている)第2コースの順番が滅茶苦茶になったり。自分でも呆れる。だいたい3つもコースを設定しているのはおかしくないか!と逆ギレしたりして。 誤解があったらいけないので補足説明しておくが、コースは検定中に随時検定員から指示があるので極端な話し、コースは覚える必要ない。ただ自分で覚えていた方が先々の余裕が出てくることは間違いないだろう。 どうにもならないので一夜漬けの試験対策の如くヤマを張ることにした。家内に「第1から第3のコース、どれが出ると思う?」そりゃ聞かれたほうも困るだろう。外れても責任は取れないことを前置きしたうえで「第1コース」と言った。よし、このコースに絞って覚えよう。 検定曜日は決まっていて普通車も同じ日同じ時間帯に行う。当日の朝、検定コースの発表があるのでそれから順番が回ってくるまでの時間でどれだけ覚えることができるかがポイントとなる。技量に余裕がある人は先述の通り、その場で検定員からの指示に従えばいいから集合時間ぎりぎりにやって来る。あぁ〜他の人はいかにも普段から4トン車あたりに乗ってますよ感が出てるもの。 |

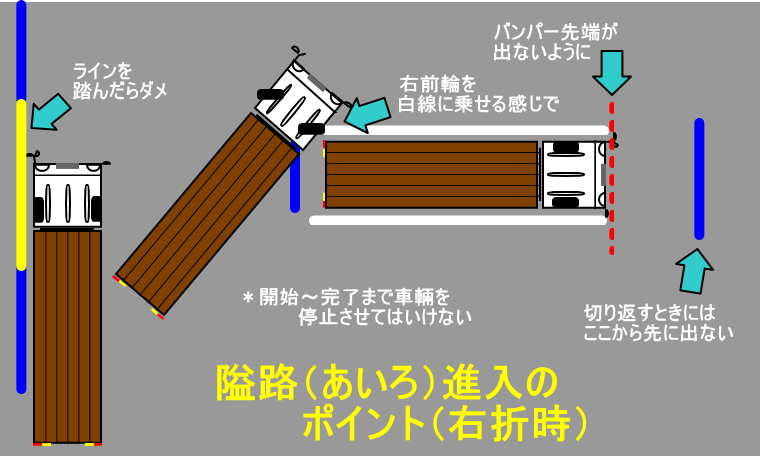

|

恐らくだが3台ある大型車のうち一番古い車輛。 教習の初っぱなに乗ったのがコレ。 ブレーキ感覚に独特のものあり。 |

|

1号車に比べればまだブレーキはマシなほうか。 回数でいえば一番多く乗った車輛となる。 1号車同様、サイドブレーキは馴染みあるもの。 |

|

新しい車輛のせいか、ブレーキの感覚が 普通車に近く、一番乗りやすかった。 ただし、サイドブレーキがコンパネに付いている。 |

| 検定コースも重要だけど、使用する車輛も気掛かりだ。坂道発進のことを考えなければ 一番新しい3号車が良かったが、どうやら検定は最初から2号車に決まっていたようだ。 |

|

で、肝心のコース発表は「第2コース」だった! ゲゲッ、一番ノーマークだったのに〜。2万円のお札が飛んでいく映像を見たような気がした。 大型は私を含めて全部で4名だ。乗る順番も直前に発表される。幸いにして2番手だった。トップバッターの方には悪いが、同乗させてもらいながらおさらいができる。 あのトラックの狭い後部座席(しかも横向き座り)で、ほぼ体育座りを強いられながら安全確認やハンドルを切り始めるタイミングを学ばせてもらった。年齢は30代前半だろうか、その若さにもかかわらず落ち着いた運転操作でほぼ減点要素がないまま検定を終えた。うまいのぉ、普段から乗ってるの? 次はいよいよ私の番だ。乗り込む前にはぐるっとトラックの回りを見て回ることが必要。乗り込んだらシートの位置調整とミラーの調整(する必要がなくてもやる)をして全部のミラー確認を声出しする。外周を1周回る「ならし走行」の後、検定が開始となる。落ち着いてやればなんとかなるだろう(笑) 途中何度も自分で失敗したところが分かる。相変わらず隘路はダメで、坂道発進も多少後ろに下がってしまった。でも縁石への乗り上げや一時停止違反などはなかったおかげでなんとか最後まで検定を続けることができた。これでもし検定中止になっていたら立ち直れないこと間違いない。 終わってから検定員の方から、やはり安全確認が疎かになっていたとの指摘あり。合格には厳しいか? 結果が出るまでの時間が長いこと。正直半分諦めていたが、最初に乗った方と一緒に名前を呼ばれて受付に行く。「○○さんと○○さん、合格ですのでこれから視力検査を実施した後仮免許の交付をします。」 え、うそぉ、受かったの?やったー! でもお忘れだろうか、例の深視力検査の恐ろしさを。もしかしたら実技試験よりも難関かも知れない。今回もたっぷり手こずらせて頂き、何とかOKの判定をもらえた。今晩はよく寝られそうだわ。 |

|