このページはトヨタヴィッツを紹介するコーナーです。(ファーストインプレッション編)

| 2011年10月、愛車がスバルレガシィツーリングワゴンからトヨタのヴィッツに代わった。 このページではそのマイヴィッツのことを紹介しよう。 なお、今までの車歴については引き続き 「私の愛したクルマ達」 を見て頂きたい。 それにしてもなぜレガシィからヴィッツへ??それには説明が必要だろうが、それはこの後に作るであろう(たぶん・・・)プロローグ編とかで詳しく書かせてもらうことにして、まずはファーストインプレッションをお届けしよう。 |

| グレード | モデル | 排気量 | 駆動方式 | ミッション |

| F | SMART STOP | 1.3リッター | 2WD | CVT |

| 1.0 / 1.3リッター | 2WD / 4WD | |||

| Mパッケージ | 1.0リッター | 2WD | ||

| U | SMART STOP | 1.3リッター | 2WD | |

| 1.3リッター | 2WD / 4WD | |||

| 1.5リッター | 2WD | |||

| Jewela | SMART STOP | 1.3リッター | 2WD | |

| 1.0リッター | 2WD | |||

| 1.3リッター | 2WD / 4WD | |||

| R S | 1.5リッター | 2WD | 5MT | |

| Cパッケージ | CVT | |||

| G'z |

| CVT嫌い レガシィの紹介のページでも書いたが、私は今でもCVTが嫌いだ。 これに関してはこの後も何度も出てくるだろうから、今のうちにこの点だけは先にお断りしておく。 加速時のスムーズさは認めても、減速時のギクシャク感がどうも馴染めない。 でも、ご存じのように現行ヴィッツはほぼすべてのグレード(RSにのみ5MTの設定あり)でCVT仕様になっている。マニュアルシフト操作ができない家内との共用では、自ずとミッションはCVTになってしまうのだ。 現行ヴィッツの構成は上の表を見て頂くとして、排気量別に分けるとざっと3種類になる。 3気筒1リッター版と4気筒1,3リッター版と同じく4気筒1,5リッター版だ。 私のヴィッツは「U」の1,5リッターになる。 |

|

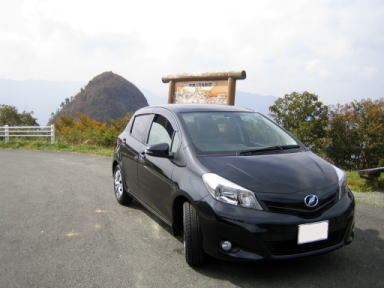

| 石鎚スカイライン頂上にある土小屋から始まる瓶が森林道。途中に建っている石鎚山系鳥瞰図。 晴れていればこのように壮大な風景が広がるはずだが、この日はモヤっていて視界不良だった。 この林道、一説によるとUFOの目撃証言が多いため、別名UFOラインとも呼ばれているらしい。 |

| エクステリア デザインの妙か、外から見ると実際の寸法よりも立派に感じる。 そう見えるだけでなく、事実この3代目となるモデルでは大きくなった。先代で指摘された”荷室が狭い”というウィークポイントを克服するためと思われる。 先代の、風船を膨らませすぎたような、パッツンパッツンのデザインもどことなく愛嬌があって嫌いじゃなかったが、エッジを強調させた今回のモデルもなかなか好印象。ヘッドライト上部のアイラインが正面のシャープさを2〜3割増している。 惜しむべきは、ボンネット前部のネッツマークの所が飛び出ているため、「もーれつア太郎」に出てくる”でこっぱち”に見えて仕方がない。(←知らないだろな、今の若い子は) 何かと比較対象にされるフィットとよく似たシルエット、と勝手に想像していたら、じつはマツダのデミオのほうに似ているのが分かった。似てはいるが、後ろ姿とかの軽快感ではヴィッツは完全に負けている。 両車のことが出てきたのでエクステリアから離れるが、これも惜しいかな、フィットにはハイブリッドがあり、デミオにはスカイアクティブがあるのに対して、ヴィッツはエアコンが止まってしまう(風だけは出る)スマートストップのみ。フィットとデミオが申し合わせたようにリッター30キロという高燃費を謳っているのに対して、この点でもアピール度が弱い。 レガシィから乗り換えて、一番違和感というか衝撃的だったのが前後長の短さ。特に前方の短さはビックリするぐらい。駐車しようとして、どこまで寄せてもタイヤ止めに当たらないほど。 車体先端部は車内からどんなに覗き込んでも見えないので、とても不安になる。見栄えが悪くなるのを承知で、コーナーポールをオプションで付けたいぐらいだ。 |

|

|

| これは別の日に、松山沖をバックに撮ったもの。 横から見ると前後長の短さがよく分かる。おかげでUターンも一発OK。 |

瓶が森林道にある、上の鳥瞰図がある場所から反対方向を見たところ。 紅葉を観に行ったが、ずっと曇り空&モヤで、青空が写った貴重な一枚。 |

| インテリア 間違っても高級さはない。コンパクトカーの基準からすると妥当な線か。 私は見た目の華やかさは求めていないので、これで十分。ただ、ダッシュボード表面の加飾はフロントウィンドウに映り込みやすく、要改善と思われる。 操作系は良く言えばシンプルイズベスト、悪く言えばコストカットの行き着いた先。 過剰な装備や人間工学に反する作りがないことが好印象。必要なものがあるべき場所にあって、初めて乗ってもまごつくことがないのはとても大事なことだ。高級車によくある、これ見よがしの「なんだ、このスイッチ?」みたいなことはない。 前モデルまでのセンターメーターが廃止になって、スタンダードな位置に変更になったことは大歓迎だ。 シートも運転席だけだが、強弱切り替え付きのシートヒーターが完備されている。まだ使ったことないが、冷え性の女性には嬉しい装備だろう。個人的には汗っかきのため、ヒーターではなくベンチレーションのほうがありがたいのだが、それは贅沢な望み。 そのシートだが、おそらくはまだセッティングが決まっていないせいだろうが、長く運転したときにお尻が痛くなった。レガシィから乗り換えたときに、あまりにも高すぎる着座位置(いや、レガシィが低すぎたせいもある)だったので、一番下に下げていたためか。今は少し上げて様子を見ている。 私自身は座ることがないであろう後部座席は、このクラスにしては広い部類になると思われる。 |

|

|

| 鳥瞰図のとおりなら、子持権現山とかいう名前らしい。まだ紅葉が始まったばかりのよう。 本来ならその横、向こうの方に岩黒山や石鎚山が見えるはずだが、ずっと真っ白。 |

|

| 動力性能 この1,5リッターのエンジンは、トヨタの”使い回してますエンジン”の一つ「1NZ-FE」型と呼ばれているモノ。 深い味わいがあるわけでもなく、ましてや官能的でもない、ただただ実務型に徹した汎用エンジンだ。 エンジン自体からは、かなりのノイズが出ているはずだがヴィッツの場合、タップリと吸音材や遮音材を使ってもらっているせいか、負荷を掛けずに走るぶんには車内はとても静かだ。エンジンは黒子に徹するべしが信条か。 ただ、高速道路で追い越し車線に出ようとキックダウンしたら、獣のようなうなり声を上げてその存在を強烈にアピールするのにはビックリした。 これ、1,3リッターや3気筒の1リッターだと、どんな轟音になるのだろう。 スピードが出る前にその音にビビッてアクセルを緩めてしまうのでは?まあ、安全運転にはなるだろうが。 街中では、この車体に1,5リッターの排気量だから想像以上に速い。 よく、オバ○ンの乗ったヴィッツが結構なスピードで走っているがこれは偏に、軽い車体にピックアップの良いエンジン、そして私に嫌われているCVTの賜物だろう。特に意識しなくても誰でもソコソコ速く走れる。 まだ慣らし中なのでそれほど踏み込んでないが、エンジン回転数と車速が一致しない感覚さえ克服すれば、ホットハッチ的に乗りこなすことも可能か?と、思わせる雰囲気はある。あくまでも雰囲気だけだが。 なお、短い試乗だけで判断させてもらうと、街中での使用で1,3リッターと1,5リッターに明確な違いはない。深く踏み込んだ際に、かろうじて出力の違いを体感できるぐらいなので、もしこのどちらかで迷っている人には車両価格や保険のことからも1,3リッター版をオススメする。 私がそうしなかったのは、一にも二にも排気量が大きい方がCVTの影響を少しでも受けにくいだろうという、淡い期待を込めてのこと。 |

|

|

| R33旧柳谷村(今の久万高原町)で標識に従って左折すると、新道となる 立派なトンネルへ続く。昔は離合にも難儀する狭い道だった。 愛嬌があるようにも見えるボンネット先端の”でこっぱち” |

少なくても私が知っている10年ほど前からずっと工事中のままだった (途中、あの悪名高き事業凍結あり)国道440号線、地芳トンネル。 2010年11月に開通した。高知県檮原町と愛媛県久万高原町を結ぶ。 |

| RSに 余談だが、ホットハッチ的に乗りたいのなら、なぜRSというグレードにしなかったのか。 RSには先ほどの5MTの他に、ちゃんとCVT仕様もあるのに。 それは車輌価格のことでも装備品のことでもなく、たった一点、最小回転半径が大きすぎるから。 FFと4WDによっても違うが、14インチタイヤ装着車で4,5メートル、15インチタイヤ装着車でも4,7メートルに対して、RSはなんと5,6メートルにもなる。この5,6メートルがどれだけ大きいかというと、あのでっかいクラウン(ロイヤル、全長はヴィッツより1メートルも長い)でさえ5,2メートルしかないのだ。 もっとも、FFとFRを単純に比較は出来ないが、それにしても全長4メートルにも満たないコンパクトカーで、この取り回しにくさは致命的と思えたからだ。 でも、試乗したときの全体的な印象からすると、私にはRSの味付け(足回り)が一番シックリときていた。 もう10歳若かったら、回転半径なんぞには目をつむってRSに決めていただろう。 |

|

|

| 地芳トンネルは全長3キロ近くもある。 ほぼ真っ直ぐのトンネルで、途中に県境あり。 |

地芳トンネルから檮原町方面を望む。 とても走りやすい快適な道路だ。速度に注意。 |

| 足回り 足回りはエンジン以上に万人向けにセッティングされている。 高齢者からも文句が出ないように柔らかくしているので、ちょっと荷重をかけてしまうと簡単にロールする。このセッティングでは間違ってもワインディングロードを攻めようなんて気は起きないだろう。 比較するとかわいそうだが、かなりのオーバースピードでコーナーに突っ込んでいっても、低重心とその絶妙な足回りのおかげで何事もなくクリアーしていたレガシィとは大違いだ。 その反面、当然ながら普通の道を普通に乗っているぶんには至極快適。眠たくなるぐらい刺激は少ない。 レガシィでは鬼門となってしまったブレーキのタッチだが、このクルマになってから家内が「すごくブレーキが効く」と喜んでいた。正確に言うと、踏みはじめから効き具合が分かりやすくフィードバックされるのだ。 レガシィの場合、私の車だけかもしれないが踏み応えがスポンジーで空走感を感じさせるため”効きにくい”と思ってしまう。実際には制動力自体に問題はないのだが、他のクルマから乗り換えたときなどに不安を感じることも事実だった。 しかし、それもペダルストロークの半分を過ぎる頃から立場が逆転する。 踏みはじめこそよそよそしい感触だったレガシィは、あるところから態度を一変させロックすることなく(ABS付きだからそもそもロックはしないが)強烈な制動力を発揮する。だから高速域からのブレーキングも安心感があった。 それに対してヴィッツはブレーキがというより、軽量な車体が制動力に大きく影響していると思われる。軽い踏力でも分かりやすい減速感をドライバーに与えている。と同時に、ペダルからの情報が遮断されるような厚底ブーツを履いていたとしてもカックンブレーキにならないようにという配慮からか、かなり奥まで強く踏まないと強い制動力を感じない。 どちらのアプローチが正解なのかは分からないが、少なくても街中だけの使用なら家内が言ったとおりヴィッツのほうが楽で扱いやすいだろう。 |

|

|

| 恒例の撮影ポイントにて。 貴重な秋晴れ。山の天気はすぐに変わってしまう。 |

四国カルストでの本当の主は彼ら彼女らだろう。 観光客慣れしているのか、近くに寄っても人間に興味なし。 |

| ハンドリング 上段の足回り共々、ハンドリング云々を語るクルマではないことは分かっている。 分かっている上で書かせてもらうと、その柔らかい足回りと、おそらくそれに負けず劣らずソフト傾向なタイヤのせいで、車体が一発でコーナー出口を向いてくれる・・・なんてことはない。 先ほども書いたが、全長は4メータ未満(3,885ミリ)でホイールベースも2,510ミリしかないから、どうしてもピッチングという宿命からは逃れられない。おまけにアシスト量が大きすぎるせいか、ステアリング操作が軽すぎる。 その二つが悪い意味での相乗効果によって、進路がちょこまかと一定しない。 水面を滑るように、綺麗にラインを描いてくれたレガシィと比較してはいけない・・・な(悲) また、FFの欠点であるトルクステアも結構大きい。後輪に動力が伝わらないだけで、こんなにも違うものなのか。 参考までに、ハンドリングに大きな影響を与えると言われているホイールは、十数年ぶりぐらいに鉄ッちんホイールになった。このクラスとしては決して安いとは言えない車両価格を考えたら、アルミぐらいは標準で装着して欲しかった。 |

|

|

| 地芳トンネルが出来たおかげで、高知県と愛媛県のアクセスは劇的に良くなった。 ただ、四国カルストから愛媛県側に続く道は相変わらず狭くて見通しが悪い。距離を考えると現実的ではないが、 同じ道を下らずに反対の檮原町へ降りて、西予市経由で戻ったほうがはるかに走りやすいと思うほど。 |

|

| 燃費 最初は、レガシィとあまりにも違う(当たり前だ)運転感覚に戸惑っていたが、それでも本州のほうに出掛けたり、お得意のコースである四国山脈に紅葉を観に行ったりして、オドメーターが1,000キロを超えたぐらいからだんだんと馴染んできた。(ような気がする) とは言っても、相変わらずまだ車輌感覚は掴めてないし、時速20キロ前後域での微加減速で発生する強烈なギクシャク感は、冒頭のCVT嫌いをより確固たるものにする材料として十分過ぎるほどだ。 よって、未だクルマとの一体感は、ない。 まだ2,3回ほどしか給油していないので、あくまでも参考値になるが、燃費はリッター18キロほどにもなる。前車の生涯燃費が約12キロだったから、排気量の違いを差し引いても結構な数字になるだろう。 ちなみに、カタログ値は10・15モードで20キロ(JC08モードで18.8キロ)。 数多くのハイブリッドカーが登場した現在、取り立てて凄い燃費ではない。更なる技術革新を期待したい。 |

|

|

| この日は貴重な晴天だったので、高知県にある大渡ダムまで足を伸ばした。狩猟の音が山々にこだましていた。 それにしても、うちに来たクルマは例外なくよく走らされる(酷使とも言う?)。でも、これがクルマ本来のあるべき姿か。 |

|

|

|

| 上段までとは違う日に広島県まで出掛けた。安価な LEDバルブに手が出そうになった、オートバックス尾道店にて。 |

クルマを停めるスペースがなかったので信号待ちの間に 撮った尾道駅正面。駅も含め、この周辺は良く整備されている。 |

|

|

| 良く晴れた広島県、暑いぐらいだった。三原市から東広島市方面へ向かう国道2号線上にて。 いつ走っても2号線は快適な道路で感心する。四国では国道がここまで整備されないだろう。 |

|

| 山椒 目新しい新技術があるわけでも、飛び抜けた走行性能があるわけでもない、我がヴィッツ。 ネタに困るほどだが、敢えて取り上げるならワイパーがなぜか1本になっている。(←チョー地味) 1本ワイパーで思い出すのは、名車メルセデスの190Eだろう。そう、現在のCクラスの前身、メルセデス史上初のコンパクトモデルとなったあのクルマだ。複雑なリンクギヤーを介して1本のアームを器用に動かし、2本ワイパー以上の払拭面積を確保した!と豪語した、とてもコストの掛かった機構だったように記憶している。 ヴィッツの1本ワイパーは、当然だがそんな複雑な機構は持っていない。払拭面積も従来と変わらないように感じるし、運転席側に来た時(待機位置は助手席側)の動きはインドの首を横に動かす踊りに似ていて、最初見た時に不覚にも笑ってしまった。 ただ、ウォッシャー液吹き出し口がアーム根元になっているため、ボンネットに汚い液ダレが付きにくいのはとても良いことだ。見栄えだけでなく、ブレードの直前で液を吹き付けることによりブレードとフロントガラスを摩擦傷から保護しやすくなる。これでミスト状になるノズルだったら完璧なのに・・・。 それにしても、毎回クルマを買い換えるときには詳細な点までカタログやネットで調べて納得するまで試乗するのに、今回はそうしなかったせいで、乗り始めてから初めて分かった点が出てきた。 だから全体的に辛い評価になっていると思う。 この点については弁護の余地ありだが、世間様の評価も辛口コメントが多く見られることが気になるところではある。 そんな評価はともかくとして、この小さなボディが私の酷な要求に応えようと懸命に走っている様はまさに「山椒は小粒でもぴりりと辛い」と表現したい。 個人HPではほとんど取り上げられることがないヴィッツ、珍しくあったとしてもグレードがほぼRSのみという状態に一石を投ずることが出来るか、我が山椒・・・いや我がヴィッツ。今後の展開を乞うご期待。 |